経験豊富な行政書士がサポート

CCUS未登録で現場に入れなくなる❓

「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験を客観的に評価することで、技能者の適切な処遇につなげようというシステムで、登録者数はすでに140万人(全技能者の約半数)を超えています。

令和5年度からはCCUS導入が経審(W点)の加点(10~15点)対象となり、公共工事・民間工事問わずCCUSの完全実施を目指しています。

特に公共工事では原則義務化していくと言われており、今後は未登録だと現場に入れない事態も起きてくるかもしれません。

CCUSを導入を検討すべき時期が到来したのではないでしょうか。

決算変更届の5期分のまとめ提出はダメ❗

建設業許可を受けると、毎事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書・財務諸表等をを「決算変更届」として提出が必要です。提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる(建設業法第50条)場合があるにもかかわらず、「決算変更届は、5年分まとめてでいいや」と思っている業者さんはいませんか❓

大阪府は現在、決算変更届を毎年提出するよう徹底していて、期限内に提出しない場合、個別指導や監督処分も行われることがあります。

また、公共事業に参加するためには、経営事項審査(経審)という審査を受けなければなりません。申請には多数の添付書類が必要なので、個人でやるには大変な作業です。

無許可の業者との契約の違法リスク

1件の請負代金が500万円未満の工事だけであれば建設業許可は不要ですが、最近は法令遵守の流れで、「建設業許可のない業者は使わない」というケースが増えています。

建設業許可を取れば、毎年の決算の届出等が義務付けられることで事務的な手間は増えますが、法違反(無許可営業)となるリスクを回避でき、許可を受けているということで社会的信用も高くなるというメリットがあります。

契約の途中変更等で、建設業許可のないまま500万円(建築一式工事では1,500万円)を超える工事を行った場合、工事業者側が建設業法違反(罰金刑・懲役刑)となるだけでなく、違反業者と契約した元請け業者側も監督処分(指示処分・営業停止処分等)されてしまうからです。

\電話受付9時~19時(土日祝休)/

お問い合わせ・相談予約ダイヤル06-7165-5624 090-1136-6517受付:午前9時~午後7時 [土日祝休]

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

| 建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |

| 建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |

| 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |

🔰新規・更新・各種変更届をスムーズに行う方法

行政書士に任せるのが一番 ❗❗

建設業許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の一つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務の専門である行政書士でも数日はかかってしまいます。また、大阪府の場合、建設局が大阪南港(咲洲庁舎)にあるため、修正ごとに行き来するのが大変です。面倒な役所周りは、申請のプロである行政書士に任せた方が迅速・確実で、そのぶん業務に集中できます。

「行政書士」と聞くと、堅苦しい・話しにくい・付き合いにくそう、というイメージを持っている方も多いと思いますが、そんなことはありません。ぜひ、行政書士をお客様のパートナーとしてご指名ください。

お客様のご意向第一、強引な契約もしませんので安心してお問い合わせください。

🚨大阪府が決算変更届未提出対策を強化中❗❗

「決算変更届を5年分まとめて提出」はダメ ❗❗

建設業許可は取得したら更新まで何もしなくてもよいというわけでなく、年に一度、1期毎(決算終了後4か月以内に)に「工事実績がどのくらいか❓」といった事業報告を監督行政庁へ提出しなければなりません。これを「決算変更届」といい、建設業法上の義務です。

この「決算変更届」をせずには、5年毎の許可更新は受付してもらえないので、仮に5期分の決算変更届を未提出だった場合は、更新申請と同時に提出することが、経営事項審査(いわゆる経審)を受審しない一部の許可業者においては慣例のようになっていました。

不正行為等に対する監督処分

大阪府から配布されている処分事例から、建設業法に基づき処分された事例を紹介します。違反した場合は、大阪府が設定した処分基準に沿って、監督処分(指示・営業停止・取消)が行われます。

大阪府の処分事例

- 一括下請負

- 工事現場に必要な専任の監理技術者等を非設置

- 営業所における専任技術者を工事現場に専任の監理技術者等として配置

- 施工体制台帳・施工体系図を未作成・虚偽作成

- 無許可業者と500万円(建築一式1,500万円・木造住宅150平方メートル)以上の下請契約を締結

- 建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得

- 虚偽の内容で得た経営事項審査の結果を公共工事の発注者に提出

- 業務に関して、他法令に違反

- 元請けの一般建設業者が、下請け業者と総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上の請負契約を締結 特定建設業の許可を受けなければならない。

- 建築工事業の許可だけを受けている建設業者が500万円以上の専門工事を請負 専門工事に係る許可を受けなければならない。

ご依頼前提のご予約いただけましたら、ご指定の日時にお客様のご自宅や事務所(または、喫茶店等のご希望の場所)にお伺いし、お客様のご希望や状況をご確認しますので、疑問な点を解決してください。大阪府内の場合は、原則無料で伺います。

【原則義務化へ】建設キャリアアップシステム(CCUS)とは❓

「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、日建連・全建・建専連・全建総連等の業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進しているシステムで、技能者の登録者数は約170万人となっています(2025年7月末)。想定目標からは遅れてはいるようですが、普及が進んでいるのは間違いないです。

「建設キャリアアップシステム」とは何ですか❓

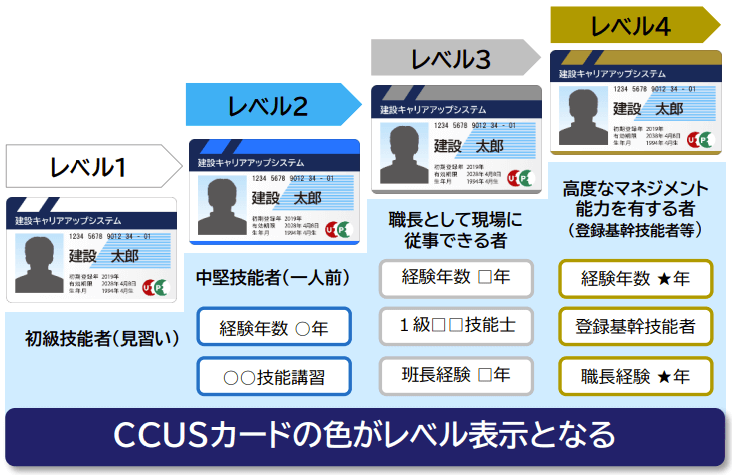

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System、略称CCUS)とは、技能者が持っている資格や就業履歴を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

事業者に技能者の処遇改善を促し、技能者のキャリア(能力・経験)も見えるようにすることで、若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指し、若手の担い手不足を解消したいというのが狙いです。

2023年(令和5年)はCCUS本格始動❓

令和5年度からはCCUS導入が経審(W点)の加点(10~15点)対象となり、公共工事・民間工事問わずCCUSの完全実施を目指しており、特に公共工事では原則義務化していくと言われています。今後は未登録だと現場に入れない事態も起きてくるかもしれませんので、本格的にCCUS導入を検討すべき時期が来たとも言えます。

🔰CCUSの基礎知識

事業者のメリット

- 技能者の就業状況等の確認が容易になる。

- ICカードで勤怠管理できるようになり、現場の入場管理等が効率化される。

- 経審(W点)で10点(全公共工事で導入)~15点(民間工事を含む全現場で導入)加点される(令和5年8月14日以降を審査基準日とする事業年度の申請)。

- 特に公共工事においては、元請事業者にインセンティブ措置がなされている。

技能者のメリット

- 就業履歴を蓄積し、保有資格等と合わせて能力を証明できるので、働く現場にかかわらず適正な評価と処遇が受けられる。

技能者のキャリアパスを明確にして、特に若い世代を増やすのがCCUSの目的と言われています。

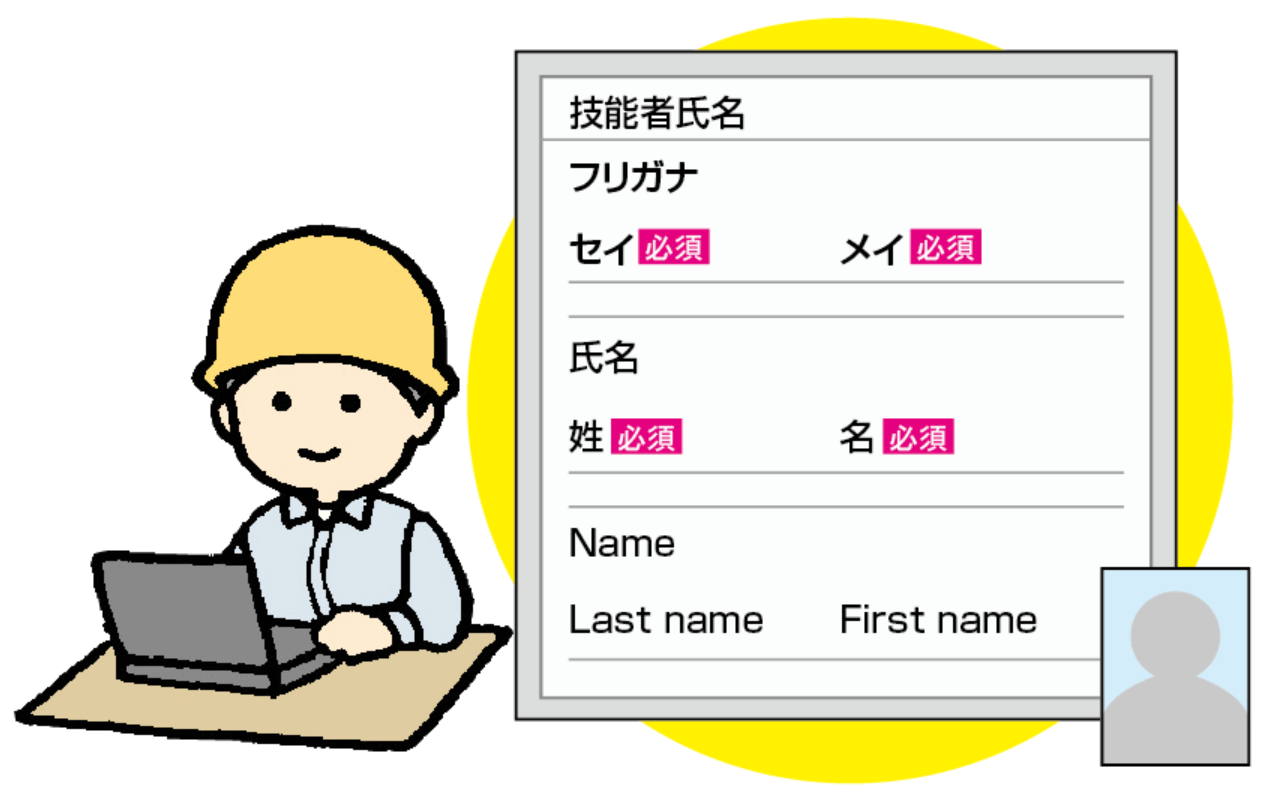

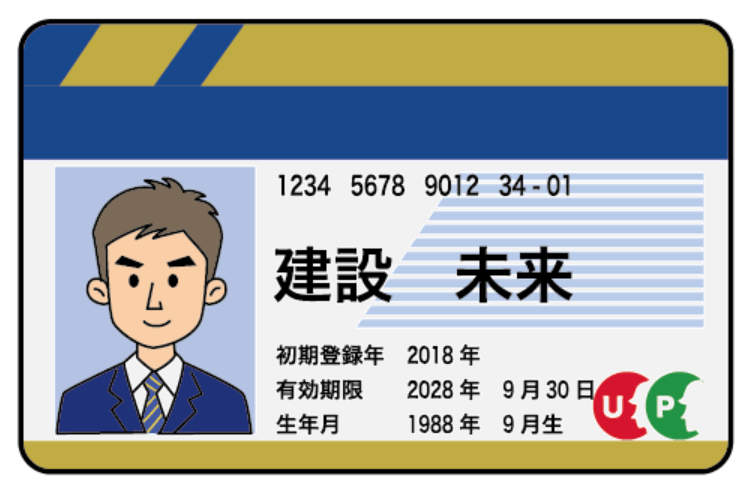

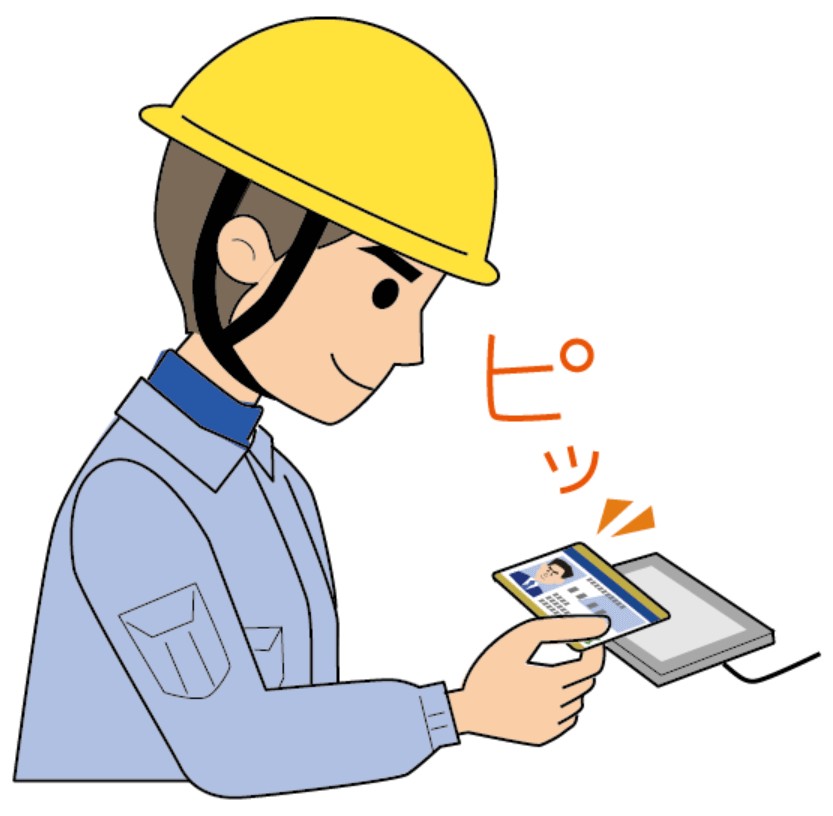

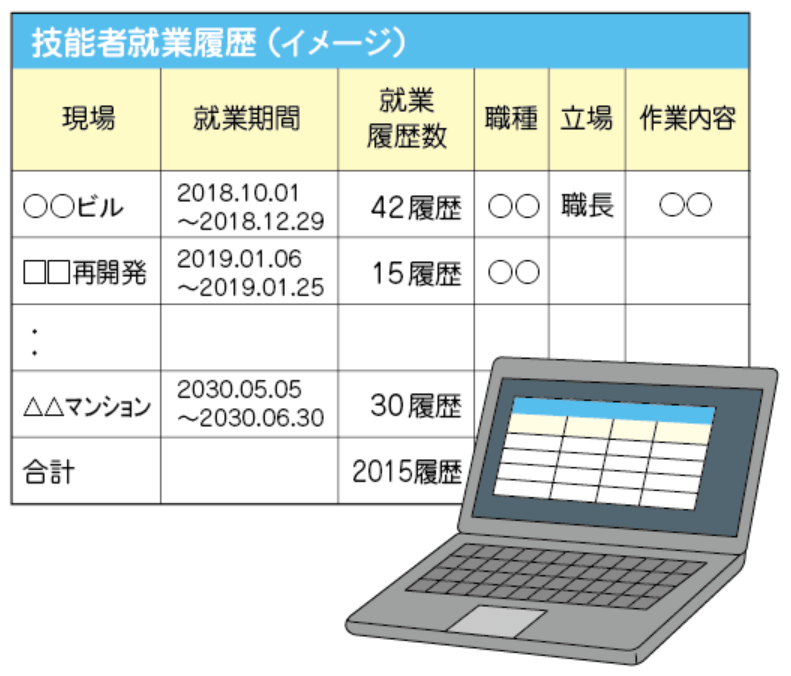

技能者

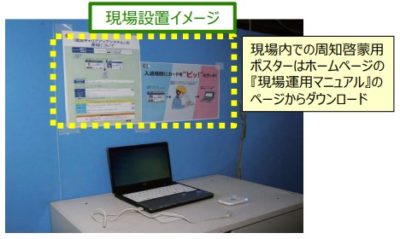

技能者登録後にカードが届くので、現場に設置されたカードリーダーにタッチして就業履歴を蓄積していくと、就業状況をPCから確認できる。

(建設キャリアアップシステムホームページより)

事業者(元請)

事業者IDを取得後、現場開設の際に現場・契約情報を登録し、現場にカードリーダーを設置する。

(建設キャリアアップシステムホームページより)

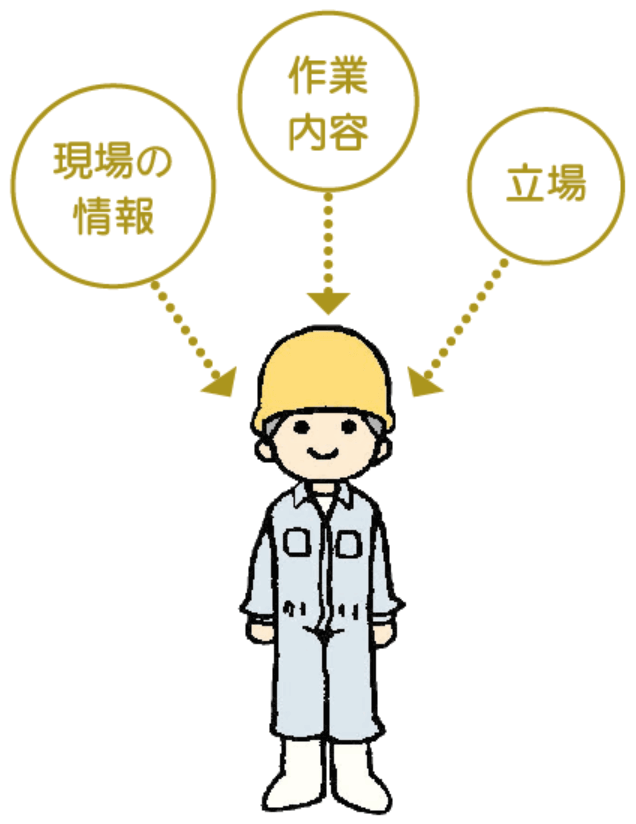

事業者(下請)

元請が登録した現場・契約情報に対し、各々施工体制を登録し、所属の技能者の情報(氏名・職種・立場(職長等))を登録する。

(建設振興基金YouTube動画より)

登録申請・利用の流れ

| 1情報の 登録、 登録料の 支払い  | 約 1 ヶ 月 | 2カードの 取得または ID通知の受領  | 3現場の登録 | 4施工体制 の登録  | 5就業履歴 の蓄積  | 6経験の 見える化  |

(一般財団法人 建設業振興基金「建設キャリアアップシステム」のパンフレットより)

令和2年10月の建設業法改正でどう変わった❓

令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件の変更と事業承継制度の新設が行われました。改正直後で、詳細が不明な点もありますので、暫定的なものとなっておりますことをご容赦ください。

許可の基準(許可を受けるための要件)の改正

建設業許可の要件の5つのうちの1つである経営能力についての要件「経営業務の管理責任者を置いていること」がありましたが、その要件が「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」に改められました。

この「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」とは、「I適切な経営能力があること」と「II適切な社会保険に加入していること」の2点です。

| 1経営力 | 経営業務管理を I適正な II社会保険加入 |

| 2技術者 | 営業所 |

| 3誠実性 | 不正・ |

| 4営業所 | 建設業を |

| 5財産 | 財産的基礎・ |

建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。

I適切な経営能力があること

【緩和】経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経管としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力があるかどうかで判断することになりました(経験業種・経験年数の緩和)。

これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能です。

【新設】経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とする場合

また、経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とすることもできます。

この常勤役員等の経験は「建設業以外で役員等としての経験」も可能になり(対象業種の拡大)、建設業で役員等、または、建設業で財務管理・労務管理・業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験も認められます(経験の拡大)。

いずれも、「建設業で2年以上の役員としての経験」を含む通算5年以上の経験が必要で、さらに「補佐人」を置く必要があります。

| 経営管理 体制 | 「常勤役員等(経管等)」 | 「常勤役員等 + 補佐人」 | ||||

| 常 勤 役 員 等 | 地 位 | 建設業で経管 | 建設業で経管 | 建設業以外で役員等 | 建設業で役員等 or 建設業で役員等に次ぐ | |

| 経 験 | 経管の経験 | 執行役員等の | 経管を補佐する業務の | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合、 | ||

| 年 数 | 5年以上 | 6年以上 | 通算5年以上 (建設業で役員等の経験2年以上を含む) | |||

| 補 佐 人 | 経 験 | 建設業で財務管理・労務管理・ | ||||

| 年 数 | 許可申請を行う業者で各々5年以上 (1人が複数の経験を兼務可) | |||||

| 備 考 |

| |||||

II適切な社会保険に加入していること

社会保険については、これまで加入状況の提出と変更届出が必要とされていましたが(従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了報告とあわせて届出)、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。

従来からの許可業者は、有効期間内については変更がない限り適用されませんが、現在許可業者の方で、加入すべき社会保険に未加入の場合は、更新までに加入手続を行わなければなりません。

事業承継制度の新設(認可)

建設業の事業譲渡等(譲渡・合併・分割)や相続について、これまで新たに許可を取り直す必要のあったものが、認可制度が新設され、事業承継を行う場合は事前の認可を、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、建設業許可を承継できるようになりました。

なお、承継することで、承継元の許可番号・許可業種・行政処分等の処分歴・その他履歴もすべて引き継ぐことになります。

| 従 来 | (消滅) | 失 効 | 新 会 社 の 設 立 | 新会社B | 許 可 申 請 | 許 可 取 得 | 新会社B | ||||||||||

| 会社B (存続) | |||||||||||||||||

| 許可の空白期間 | |||||||||||||||||

| 認 可 制 度 の 新 設 後 | (消滅) | 認 可 申 請 | 認 可 | 許 可 の 取 得 | 新会社B | ||||||||||||

| 会社B (存続) | |||||||||||||||||

| 許可の空白 | |||||||||||||||||

事業譲渡等の日に承継する許可、もともと持っている許可の両方の有効期間が、 それまでの許可の残り期間にかかわらず、 承継の日の翌日から5年間に更新されます。

譲渡・合併・分割による事業承継

建設業者が許可を持つ建設業の全部の譲渡を行う場合に事前に認可を受けておくと、建設業許可の空白期間が生じることを防げます。個人事業主の老齢・病気等の引退による代替わりや個人事業主から法人への組織変更(法人成り)の際にもこの制度を利用できます。

事業承継の認可の審査では、承継者が許可要件をすべて満たしていることが必要です。建設業許可のすべてを承継しなければなりませんが、承継元が営んでいた一部の業種のみを承継したい場合、事前に一部の業種を廃業しなければなりません。

認可は、大阪府への事前相談のうえ(承継予定日の2か月前を目途に)、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請しなければなりません。新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きとなるため、審査に時間がかかるようです。

それでも申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は、申請が受け付けられないため、十分な時間を取ったうえで、事前相談をする必要があります。

相続による事業承継

また、相続についても、建設業許可を受けている個人事業主が死亡した場合(死亡による代替わり)、死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業許可を承継できるようになりました。

相続の認可の審査においては、相続人が許可要件等を備えていることが必要です。

| |死後30日以内| | ||||

| 死亡 | ||||

| 被相続人 建設業者A (個人事業主X) | 相続人 建設業者A (個人事業主Y) | |||

1建設業者の

| 3認可・不認可の通知

| |||

| 許可行政庁 | ||||

| 2許可行政庁で申請内容の審査 | ||||

認可を受けると、相続人は、被相続人持つ建設業許可業者としての地位を承継することになるので、新たな許可申請は不要となります。また、認可の申請中は、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。なお、被相続人の死亡後30日が経過してしまった場合等には、従来どおり、廃業届を提出したうえで、新規許可申請をすることになります。

建設業許可申請のよくある質問

Q. 建設業許可の新規申請までどのくらいかかりますか❓

A. 一概にはお答えできませんが、ご依頼を受けてから1週間で申請書を提出できた例があります。

建設業の許可の場合、私的な書類(契約書など)や公的な書類(身分証明書など)など、準備しなければならない書類が多く、それらの書類をいかに素早く準備できるかが重要となってきます。

- 大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。

Q. 建設業許可の更新期限を過ぎてしまいました😢どうすればいよいですか❓

A. 建設業許可の有効期間は5年間です。

建設業許可の更新期限を過ぎてしまうと許可は取り消しとなります。たとえ一日であっても、許可の取り直しということになります。こういった期限切れを防止するため、有効期間の満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。

期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。

- 許可の有効期間の末日が、日曜・祝日等の行政庁の休日であっても、満了してしまうので注意が必要です。

Q. 建設業許可が下りないことはありますか❓

A. 建設業許可は、「建設業許可の要件(国土交通省のページ)」を充たすことができれば取得できますが、許可が取得できない場合は、この要件が満たせない場合が多いです。例えば、

✅ 経営管理者(または専任技術者)の経験年数が足りない。

✅ 経営管理者(または専任技術者)の経験年数を裏付ける確認書類が準備できない。

などです。「書面等を到底準備できない!」と決めつけてあきらめる前に、一度大倉事務所にご相談ください。役所で無理と言われた場合でも、行政書士の視点と経験から見直すと、許可を取得できる場合があります。

- 建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。

Q. 個人事業主から法人化(法人成り)した場合、建設業許可は引き継げますか❓

A. 法人成りする場合は、個人の許可について廃業届を提出し、法人として新規申請しなければなりません。令和2年10月の建設業法改正により、事前の認可を受けることで建設業許可を承継することができるようにもなりました。これにより、それまで生じていた許可取得までの空白期間(申請期間)がなくなりました。

また、相続による承継も、令和2年10月の改正により、許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できるようになりました。

- 定められた要件を満たした場合、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することができるようになりました(空白期間が生じなくなりました)また、事業の譲渡には個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化(いわゆる法人成り)も含みます。

お申し込みからの流れ

STEP

お問い合わせ・ご予約

まずは予約フォームかお電話06-7165-5624(一般電話)、または090-1136-6517(SoftBank / iPhone)まで、相談日時をご予約ください。

お電話の受付時間は9:00~19:00(土日祝休)、予約フォームからは24時間受付中です。

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

STEP

ご相談・お見積り

初回相談・お見積りは無料です。

ご依頼前提のご予約いただけましたら、ご指定の日時にお客様のご自宅や事務所(または、喫茶店等のご希望の場所)に伺い、お客様のご希望や状況をご確認しますので、疑問な点を解決してください。

ご依頼前提で大阪府内であれば、原則無料で伺います。

直接詳しいお話を伺ったうえ、正式にご依頼いただくことになった場合は、見積金額を提示させていただきます。

STEP

申請準備

行政書士が書類集めと書類作成を行います。

STEP

料金のお振込

料金は原則として、「前払い制」となっています(※ 振込手数料はお客様負担)。

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

STEP

申請の完了

申請書類を提出し、行政庁の審査が完了すると、各種許可証が交付されます。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。

※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。

回答が届かない場合

- 迷惑メール対策などでドメイン指定をされていない場合、回答メールが届きません。

「@osaka-office-okura.com」のドメイン受信許可設定をお願いします。 - フリーメールをご利用の場合、回答メールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられてしまうケースがございます。

迷惑メール・ゴミ箱フォルダ内のメールもご確認いただけますようお願いいたします。 - 土日・祝日を挟んだ場合およびお問合わせの内容によっては、ご回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせの注意事項

メールでのお問い合わせにあたっては下記の注意事項をご了解いただいたうえで、お問い合わせください。

- メールで予約された方につきましては、返信メールが届いたときに予約確定とさせていただきます。

- 当事務所より送信するお客様への回答メールは、お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。

- メールによる問い合わせは、相談内容の確認及び予約を取らせていただくためのものであり、メール上での相談に関するやりとりには応じかねます。相談は面談の形式を取らせていただきます。

- メールでのご回答が不達の場合またはお問合わせの内容によっては、電話での確認をさせていただきますので、必ずお名前・電話番号のご記入をお願いいたします。

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、行政書士の守秘義務に基づき行政書士 大倉事務所にて責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的での使用は一切いたしません。

大阪府申請お役立ちリンク

大阪府/建設業許可関連リンク

- 建設業許可の申請・閲覧・証明等(建築振興課)

- 経営事項審査の申請・証明等(建築振興課)

- 解体工事業登録の申請、届出、証明等(建築振興課)

- 建設業許可手続き等に関するお知らせ (建築振興課)

- 建設業者等企業情報検索システム(国土交通省)

大阪府/宅建業免許関連リンク

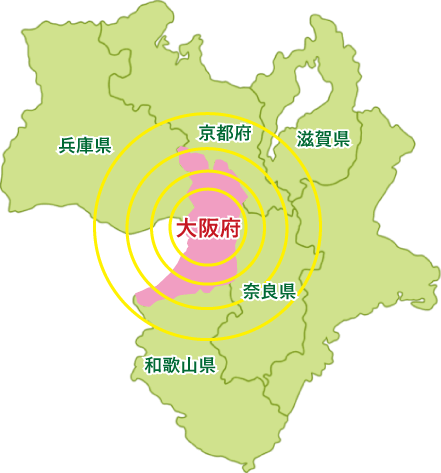

大阪府/許認可手続き対応エリア

大阪府:大阪市(北区・港区・東淀川区・阿倍野区・都島区・大正区・東成区・住之江区・此花区・浪速区・旭区・東住吉区・中央区・西淀川区・城東区・平野区・西区・淀川区・鶴見区・西成区)・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・吹田市・茨木市・岸和田市・枚方市・寝屋川市・八尾市・池田市・箕面市・豊能郡豊能町・摂津市・泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡忠岡町・貝塚市・泉佐野市・阪南市・守口市・大東市・門真市・四条畷市・交野市・柏原市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市など(※ ご依頼前提で大阪府内の場合は、原則無料で伺います。兵庫県や京都府、奈良県等の近畿各府県等の方は別途ご相談ください。)

大倉事務所の概要

- 事務所名

- 行政書士 大倉事務所

- 代表

- 行政書士 大倉 亮太

日本行政書会登録番号:第11261316号

登録年月日:2011年06月15日

大阪府行政書会会員番号:第6145号 - ホームページ

- https://www.osaka-kyoninka-daiko.com/

- 代表

- 📞06-7165-5624

- 携帯電話(SoftBank)

- 📱090-1136-6517

- FAX

- 📠050-3730-5802

- Eメール

- 📧info@osaka-office-okura.com

※営業メール等は固くお断ります。 - 営業時間

- 9:00~19:00(土日祝休)

- 所在地

- 大阪府大阪市東淀川区下新庄3-10-13-1113

よくあるご質問

Q. 電話やメールでの相談はできますか❓

A. 申し訳ありませんが、電話・メールによる相談は受け付けていません。許認可についてのご相談は非常にデリケートな内容を取り扱いますので、直接面談のみとさせていただいております。

ご予約をいたけましたら、こちらからお客様のもとに伺います。電話やメールでは、お問い合わせ・ご予約のみの受付ですのでご了承ください。

Q. 行政書士への代行報酬費用ってどれくらいかかりますか❓

A. ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

Q. 宅建業免許の更新はいつする必要がありますか❓

A. 宅建業免許は5年ごとに更新が必要となります。

引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。

Q. 建設業許可の新規申請を依頼した場合、新規申請までに平均してどのくらいかかりますか❓

A. 一概にはお答えできませんが、ご依頼を受けてから1週間で申請書を提出できた例があります。建設業許可の場合、私的な書類(契約書など)や公的な書類(身分証明書など)など、準備しなければならない書類が多く、それらの書類をいかに素早く準備できるかが重要となってきます。

大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。

大倉事務所では、膨大な過去の契約書などのうち、どの書面が必要なのかを的確にアドバイスしたり、公的書類を代理で取得することで、迅速な書類準備をお手伝いします。

Q. 建設業許可の更新期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか❓

A. 手続きを怠れば期間満了とともに許可が失効し、更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。たとえ1日であっても、許可の取り直しということになります。

更新期限が間近に迫っていて、決算変更もまだ終わっていない等、時間に余裕がない場合は、迅速な対応がモットーの大倉事務所へお任せください。

Q. 社会保険に未加入ですが、建設業許可を更新できますか❓

A. 令和2年10月に適切な社会保険への加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。現在許可を取得している業者で、加入すべき社会保険に未加入の場合は、更新までに加入手続を行わなければ更新できません。

また、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。

行政書士 大倉 亮太

おおくら りょうた

OKURA Ryota

大阪生まれの行政書士

大阪府生まれ、行政書士。3児の父。日頃から近所の剣友会の剣道の稽古で鍛えています。

2011年6月15日に行政書士登録して以来、行政書士として会社設立のサポートをはじめ、建設業許可申請・宅建業免許申請・産廃収集運搬業許可等々各種許認可手続きの代理申請を中心に営業中です。初回無料相談実施中なので、お気軽にご相談ください。

資格

- 行政書士

- 宅地建物取引士(宅建士)